Il versatile uso del dialetto nelle poesie di Carmunu Carusu

La letteratura dialettale in Italia è ricca di nomi interessanti, dal catanese Domenico Tempio ai romaneschi Gioachino Belli e Trilussa, dal milanese Domenico Balestrieri ai novecenteschi omaggi colti di Andrea Zanzotto in dialetto veneto e di Pier Paolo Pasolini in dialetto friulano. Grazie a questa notevole produzione è oggi possibile ricostruire tradizioni e abitudini che la grande letteratura in lingua italiana ha talvolta messo in secondo piano. In particolare, trattando della situazione in Sicilia, si è verificato a fine Ottocento un caso emblematico, in quanto Giovanni Verga prima e Luigi Pirandello dopo hanno divulgato nel mondo una determinata immagine della Sicilia, colta dallo scrittore catanese nei suoi momenti di drammatica realtà sociale, fino a giungere a coglierne le grottesche conseguenze nell’opera dell’autore agrigentino, situazioni in cui i siciliani possono riconoscersi in parte ancora oggi. Quindi rimane sempre una piacevole scoperta la lettura di veri e propri poeti popolari, spesso poveri di studi ma ricchi di inventiva come solo chi vive in mezzo alla propria comunità è capace.

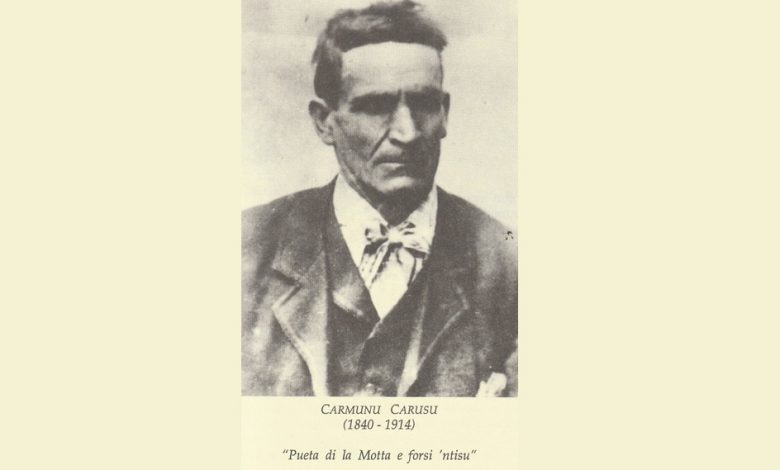

Parlando del poeta Carmunu Carusu, nato nel 1840 a Motta Santa Anastasia in provincia di Catania e ivi scomparso nel 1914, ci si trova proprio al cospetto di una personalità autentica, un poeta puro ma talvolta bistrattato da critici del suo tempo che non riconoscevano in lui la vicinanza a questa o quell’altra corrente poetica, e dunque da scartare a priori. Emblematico l’incidente avvenuto col critico catanese Mario Rapisardi, offeso perché Carusu non volle andare a trovarlo affermando che giustamente dovesse essere il critico a muoversi in cerca di novità, al che Rapisardi lo definì “fango” e ciò bastò a far scaturire nel mottese una felice rappresentazione dell’origine dell’umanità proprio dal fango con cui Dio forgiò Adamo:

<<Fangu fu Adamo e fangu semu tutti / E di fangu fu nata la virtù /è tuttu fanfu chiddu ca si ghiutti / comu di fangu fusti fattu tu. / L’arvuli, l’ervi, li sciuri e li frutti / ancora chissi tutti fangu su’ / e si di fangu li terri su’ asciutti / lu munnu speddi, non friquenta chiù.>> (Fango fu Adamo e fango siamo tutti. E dal fango nacque la virtù, è tutto fango ciò che si ingoia come di fango sei stato fatto tu. Gli alberi, l’erba, i fiori e i frutti, anche questi sono fango, e se le terre sono prosciugate dal fango il mondo finisce, non vive più.)

Basterebbero solo questi versi a comprendere i caratteri del poeta: orgoglioso di sé e della sua terra, saggio nel riconoscere i limiti propri e altrui, qualità che gli altolocati della cultura spesso non possedevano, e risulta illuminante la poesia in cui ironizza sulla <<larga ucca>> (bocca larga) del poeta dialettale Scandurra. Stesso dicasi per l’aneddoto che portò due rimatori invidiosi della spontaneità improvvisativa di Carusu, a sorprenderlo di notte, praticamente nel sonno, per costringerlo a rispondere in rima a “Chi fa riti, chi fa ‘roggi, chi fa rai” (Chi fa reti, chi fa ruggine, chi fa raggi), subendo la pronta risposta del poeta “’U filu fa riti, ‘u ferru fa ‘roggi, ‘u suli fa rai” (Il filo fa reti, il ferro fa ruggine, i sole fa raggi). Su queste basi solide e sincere, Carmunu Carusu dedicò tutta la sua vita a cantare le tematiche più caratteristiche di una comunità: la vita quotidiana di una terra contadina e le vive tradizioni religiose. Non a caso Carusu fu definito “U pueta da Motta”, non intendendo una semplice appartenenza geografica, bensì come pressoché unica voce lirica di un piccolo borgo apparentemente immobile rispetto alla grande città di Catania, ma al tempo stesso pullulante di vita, e dunque anche di inevitabili conflittualità. Ecco dunque nascere poemi in ottave incentrati sulle peripezie amorose, come “Giuditta”, dove felici immagini poetiche permettono di esprimere realistici giudizi sulla superficialità con cui talvolta vengono vissuti i sentimenti:

<<L’amuri è finu; ‘è na cosa tuccanti / ca senza focu a bambari si menti, / dopo ‘ddumatu, poi l’omu vacanti / di la sciamma luntanu si menti. (…) – L’amuri è comu specchiu stralucenti / pi non spizzarlu, sarvatu si teni. / Cu’ a malu puntu lu sò specchiu menti / s’arrumpi e perdi ‘ddi sguardi sulleni / e dopo ruttu, lu sgrusciu si senti: / nissuna facci a vardari si veni.>> (L’amore è sottile; è una cosa toccante che arde senza bisogno del fuoco, ma dopo che si è acceso l’uomo superficiale se ne sta alla larga. L’amore è come uno specchio lucente, per non romperlo si tiene conservato. Chi mette il suo specchio in un punto insicuro, lo fa rompere e perde quegli sguardi luminosi e dopo rotto si sente il rumore: non si vede più alcun volto.)

Questa tematica della crisi dell’amore è presente in modo molto più esplicito nella poesia della raccolta “Strucciuli”, dal titolo “Cibu, animali e fimmini di munnu”, dove viene preso in giro un marito tradito durante le lunghe assenze per lavoro: <<Misse’ Lisciannu, vui cunsidirati / ca travagghiati a ‘sti part straneri, / vurria sapiri comu v’arrassati / unnuci misi di vostra mugghieri? / Ca idda si ni fa tanti fucunati / cu ccu ci mmatti, ddà è lu so pinseri / e vui bastardi li figghi campati / pacienti, curnutu ‘n tri maneri.>> (Massaro Lisciannu, voi siete consapevole che lavorate in paesi lontani, vorrei sapere come vi separate undici mesi da vostra moglie? Che lei se ne fa tante scappatelle con chi le capita, che ha solo quel pensiero, e voi mantenete figli bastardi, paziente e cornuto tre volte.) Ovviamente non possono mancare nella produzione di un poeta dialettale le dinamiche tipiche del mondo popolane, presenti in situazioni divertenti e sboccate, sia in tanti ritratti satirici che si trovano della raccolta di poesie (ad esempio il fidanzato impotente in “A Turi Pilu-russu” o il rifiuto della possibile relazione in “Amanti pintuta”) che soprattutto nel poema “’U scarparu” (Il calzolaio), una vera commedia degli equivoci infarcita di piccanti doppi sensi, come, tra i tanti, questo dialogo tra una ragazza che vuol adattare una sua scarpa stretta e l’apprendista del calzolaio:

<<FIGGHIA – E’ prontu! E spudigghiativi / allargatimmillu allura.

GIUVANI – Basta, vossia, non dubita / pirchissu è mia la cura.

Oh, malidittu, caspita! / li cosi stritti assai / la furma ci va stitica / e quasi ca sudai.

MATRI – Ma quannu non po’ trasiri / vossia pirchì l’ammuta?

GIUVANI – Ma iù tantu ha’ a cummattiri / ‘nsinu ca trasi tutta.

FIGGHIA Vih, comu facisturu / mastrazzu schifiusu! / tuttu mi lu sfunnastiru / pi essiri furiusu.>>

(FIGLIA – E‘ pronto, datevi da fare, allargatemelo allora. GIOVANE – Basta non dubiti perché è mia cura. Oh caspita! Maledette le cose tanto strette, la forma non entra, e quasi sto sudando. MADRE – Ma se non può entrare perché spinge? GIOVANE – Ma tanto ci devo provare fino che entra tutta. FIGLIA – Guardate, che avete fatto, schifoso, me l’avete tutto sfondato per essere frettoloso.)

Interessante in questo poema la firma del poeta nei versi conclusivi:

<<è di la Motta Carmunu / cugnomu sò Carusu.>> (è di Motta Carmine, il suo cognome è Caruso)

Ispirazione totalmente differente ma eguale partecipazione si trova nei lunghi poemi religiosi. Ovviamente uno tra questi è la “Storia di S. Anastasia” incentrata sulla vita e il martirio della patrona di Motta:

<<La lodi è di la Santa saggia e dritta / ca di lu terzu seculu fu eletta, / Nastasia rumana, ccussì ditta>>

(La lode è per la Santa saggia e onesta che fu santificata nel terzo secolo, la cosiddetta Anastasia romana)

La “Storia di S. Giuvanni Battista” ha un sapore biblico nella puntuale rievocazione della sua nascita da Elisabetta e del senso di Giovanni nel piano divino della salvezza:

<<’Stu San Giuvanni, comu poi crisciu / fu prufeta di prima prufizia / e quannu di chinnici anni s’adimpiu / si ni jvu a pridicari a la Turchia. / E pridicava la lici di Dio / ‘ccussi d’appressu ognunu ci jia./ Cu lu so mezzu quanti cunvirtiu! / chiù di mitati di la Pagania.>> (Questo San Giovanni, come crebbe, fu profeta della prima profezia, che quando si adempì dopo quindici anni se ne andò a predicare in Palestina. E predicava la legge di Dio affinché ognuno la seguisse. Grazie a lui quanti furono convertiti, più della metà del mondo pagano.)

Le imprecisioni che si possono riscontrare non fanno altro che garantire la spontaneità di un cuore proteso a cogliere i momenti cardine della spiritualità, come si può riscontrare nella poesia “Lu Paradisu ‘n sonnu” (Il Paradiso in sogno), delicata visione dell’aldilà:

<<’Sta notti, mi nsunnai pi puru casu / ca era avanti di lu Paradisu.>> (Questa notte ho sognato, per puro caso, di trovarmi davanti al Paradiso.)

Per la profondità del tema trattato, si mostra intenso in ogni sua parte soprattutto il poema “Morti e Passioni di Cristu”, nel quale troviamo una conclusione che nella sua umiltà racchiude tutto il senso della pia devozione popolare:

<<E vosi lu martiriu cuntari / di Cristu e la sò vita dulurusa / e vogghiu sempri ca l’amu adurari / ‘ccussì finisciu e vi dumannu scusa.>> (Volli raccontare del martirio di Cristo e la sua vita dolorosa, e voglio sempre che lo adoriamo, così concludo e vi chiedo scusa.)

Le pagine dolenti della passione non possono che accostarsi alle singole poesie scritte in occasione di drammi familiari: “La mogghi morta” (La moglie morta) e “La figghia morta” (La figlia morta), con lapidarie riflessioni che i cari scomparsi avrebbero voluto mandare a Carmunu dall’oltretomba, lasciando in un silenzio di profonda meditazione. Queste le struggenti parole della moglie:

<<Vidi? Iù sugnu ccà, m’arritirai / nta ‘stu locu spittanti, eternu e saggiu: / la vita mia di ‘ssu munnu la passai / unnu ci semu tutti di passaggiu. / E tu, ‘ncora sì ddocu, ma vinirai / cu mia, finennu di lu tò viaggiu / e lassi tuttu, comu iù lassai / munnu, famigghi, amici e lu spusaggiu.>> (Vedi, io sono qui, mi sono ritirata in questo luogo che mi attendeva, eterno e saggio: la mia vita l’ho passata in questo mondo dove siamo tutti di passaggio. E tu ancora sei lì, ma verrai con me, finendo il tuo viaggio e lasciando tutto, come io ho lasciato mondo, famiglia, amici il matrimonio.) Il saluto della figlia, morta prematuramente nel fiore degli anni, assume toni ancora più cupi:

<<Mi sta vardannu, ma chi vidi? nenti! / di lu mè corpu, ‘n vita graziusu, / mi poi raffigurari sulamenti / supra chistu ritrattu piatusu. / Ca sugnu figghia, siddu ti rammenti, / di lu poeta Carmelu Carusu>> (Mi stai guardando, ma cosa vedi? Niente! il mio corpo, grazioso in vita, lo puoi rivedere solo da questo pietoso ritratto. Che ti fa ricordare che sono la figlia del poeta Carmelo Caruso.)

Stessa acuta sensibilità è alla base di poemi che guardano alle particolari vicende storiche a cui Carusu assistette nella sua vita: il Risorgimento Italiano con le sue pesanti incertezze riguardo la situazione economica e sociale del Meridione. Nel poema “I dubbi”, scritto nel 1866, come anche in “La leva”, il nuovo corso politico sembra quasi un meccanico passaggio di poteri incapace di migliorare la situazione nel Sud, anzi peggiorandola per l’aggiunta della leva militare, togliendo così giovani braccia al lavoro nei campi, fulcro nevralgico dell’economia siciliana dell’epoca (da ricordare in proposito come un Carmine ancora undicenne trattasse questo tema nell’atto unico teatrale “I zappuliaturi”, cioè i zappatori). Molto originale e dissacrante è, in due ottave de “I dubbi”, la raffigurazione dei Borbonici come conigli e dei Savoia come gatti:

<<Mei signuri, non dicu ‘na bugia. / Ora vi speiu iù chi è lu fattu: / Avia ‘n cunigghiu e non min piacia / mi parsi tristu e lu canguai cu ‘ jattu. / ‘Stu jattu, a prima ca trasiu ni mia, / senza mala crianza, era esattu: / mangiava giustu cu ‘na pulizia / e di tutti li surgi fici strattu. Ora vinni sbagghiatu lu me pattu / ca ‘nsarvaggiu lu jattu ‘mmansatu / finu ca lu cangiai si fici mattu / ora mi sgraggia di qualunchi latu. / E veni a mangia ntra lu me piattu, / liccu ca licca macari lu sciatu, / cacciari lu vurria, non pozzu afattu / chiù dicu “chissi”, chiù intra è ‘filatu.>> (Signori miei, non dico una bugia. Ora vi spiego quale è il fatto: avevo un coniglio e non mi piaceva, mi sembrava triste e lo cambiai con un gatto. Questo gatto appena entrato a casa mia, senza dubbio era perfetto: mangiava proprio con pulizia e ha cacciato via tutti i topi. Ora si è dimostrato sbagliato il mio scambio perché il gatto da mansueto è diventato selvatico, adesso che l’ho sostituito è aggressivo e mi graffia dappertutto. Viene a mangiare nel mio piatto leccandomi quasi anche il respiro, vorrei cacciarlo ma non posso affatto, più gli grido “Via!” più si infila in casa.) Queste vivide raffigurazioni non giungono mai a un pessimismo quale ritroviamo ad esempio nel noto “Ciclo dei Vinti” di Verga, perché resta solida nel poeta la certezza che esista un equilibrio profondo nella vita della comunità d’appartenenza, vero scudo grazie al quale potersi difendere dalle avversità della sorte. Questa è dunque la forma di saggezza mediante cui riconoscere e accettare lo scorrere del tempo come un processo inarrestabile di nascite e morti, di gioie e dolori. Nella seconda poesia della raccolta “Struccioli” intitolata “Chi è la vita” (Cosa è la vita) infatti Carmunu Caruru scrive:

<<Quante genti a lu munnu ci hanu statu / di bassa plebi, scienza e littura, / nta ‘stu locu hanu passatu / e su gradatamenti ‘n sipurtura. / Qualunchi omu ‘ntra ‘stu munnu è natu / divi muruiri quannu è junta l’ura: / accussi edi lu munnu situatu: / cu’ nasci mori, comu jorna e scura>> (Quanta gente è vissuta nel mondo: popolani, scienziati e letterati sono passati in questo luogo, e via via sono scomparsi. Qualunque uomo che in questo mondo è nato dovrà morire quando sarà giunta l’ora: così è fatto il mondo: chi nasce dopo muore, come è giorno e dopo è notte.) A questo punto non dovrebbe stupire la presenza nella produzione del poeta mottese di un poema sui quattro elementi della filosofia di Empedocle, cioè aria, acqua, terra e fuoco. Il poeta non solo riesce a cantare una visione eterna della natura, come eterna a suo modo pareva la vita di un piccolo paese contadino come Motta Santa Anastasia tra fine Ottocento e inizio Novecento, ma da sapiente architetto del verso crea addirittura una disputa tra gli Elementi per affermare ciascuno la propria egemonia sugli altri tre:

<<Aiutu, miei signuri, o chi spaventu! / subitu jemu ‘sta liti a’ ‘ccurdari, / l’acqua, lu suli, la terra e lu ventu / sunu irati ca s’hannu ‘a mmazzari. / E chisti sunu li quattru elementi / ca unu di ‘sti quattru s’ha ‘ncrunari / ammens’ ‘i chisti cu è chiù putenti / havi la cruna e re si po’ chiamari.>> (Aiuto, signori miei, che spavento! Andiamo subito a calmare questa lite, l’Acqua, il Sole, la Terra e l’Aria sono irati e si vogliono ammazzare. E sono i quattro Elementi che pretendono che uno venga incoronato, che tra loro il più potente ottenga la corona e possa farsi chiamare re.) Risulta evidente da questo intro e dal successivo sviluppo delle argomentazioni degli Elementi, rappresentati come battaglieri personaggi, che Carmunu Carusu abbia posseduto una fertile inventiva che soltanto le vicissitudini della vita è rimasta confinata nello stretto perimetro del paese natio del poeta, mentre ad esempio altre vicissitudini, spesso drammatiche, hanno permesso a Pirandello di superare addirittura i limiti nazionali e concludere la sua produzione artistica con la creazione de “I Giganti della Montagna” in cui, con le dovute differenze ovviamente, si ritrovano ugualmente situazioni grottesche e paradossali ma al tempo stesso tanto ricche di umanità. Perché infatti la volontà di esprimere la vita, con le sue gioie e i suoi dolori, è l’elemento comune che accomuna tutti i poeti, ed è per questo che il Poeta di Motta si dimostra interessante e ricco di sorprese ancora oggi, perché come disse Moravia ricordando Pasolini, il mondo ha bisogno dei poeti, che sono sacri, e a ciò si può aggiungere che i poeti sono necessari alla vita proprio come lo sono come l’aria, l’acqua, la terra e il fuoco, e di certo i Mottesi considerarono Carmunu Carusu necessario alla loro serenità quando, si racconta, andavano sotto il balcone della sua casa nella piazza del paese per chiedergli rime e consigli, ed è da questo stretto connubio tra la comunità e l’individuo che sa farsene portavoce, a nascere, sempre e ovunque, l’autentica poesia popolare.

(Versi tratti da “Carmunu Carusu. U Pueta da Motta”, a cura di Nino Puglisi, 1975 – Mia libera traduzione)