Il bisogno del divino? Umano, troppo umano…

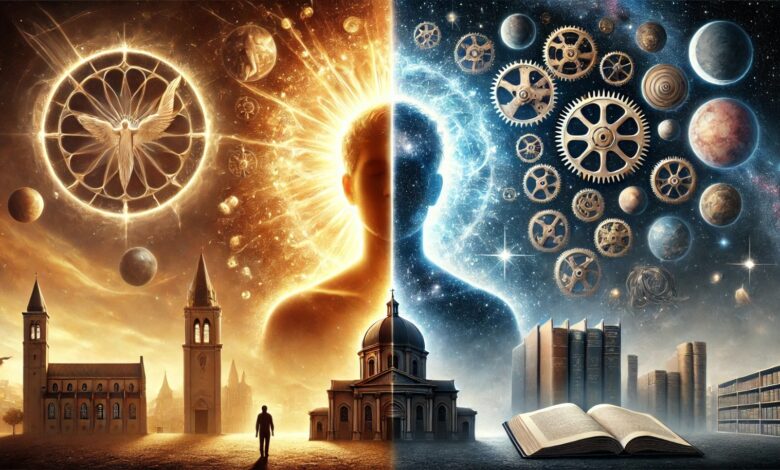

Nella lunga odissea del pensiero umano, le religioni si impongono come strumenti per dare forma all’invisibile e contenere l’angoscia dell’ignoto. Non si presentano come verità eterne scolpite nel cielo, ma come creazioni culturali profondamente umane, nate dall’urgenza di un senso, dalla paura della morte, dal bisogno di ordine morale e comunitario. Sono architetture simboliche che promettono consolazione, ma spesso in cambio della rinuncia alla critica e della sospensione del dubbio. La loro forza risiede non solo nei dogmi che proclamano, ma nell’efficacia con cui sanno trasformare la fragilità dell’uomo in sacralità. Chi le ha analizzate in profondità, ha denunciato come molte religioni, soprattutto quelle monoteiste, abbiano spesso nutrito l’ostilità verso la libertà intellettuale, il corpo, la sessualità, la donna. La fede, in questo senso, non si limita a offrire un orizzonte spirituale, ma diventa anche un sistema di controllo, un insieme di prescrizioni che si fanno legge morale assoluta, spesso impermeabile a ogni critica. Da qui nasce la necessità di un’ateologia, non come atto di negazione, ma come esercizio di smascheramento: una chiamata al pensiero autonomo, alla responsabilità individuale, all’etica della ragione. Una lettura rigorosa dei testi religiosi mostra come la loro struttura narrativa sia frutto di stratificazioni storiche, compromessi teologici, riletture apologetiche. I racconti di miracoli, le apparizioni, le resurrezioni, sono figure simboliche potenti, ma spesso incoerenti se osservate con gli strumenti della logica e della scienza. Eppure, la loro persistenza suggerisce che la fede non ha bisogno di prove per essere vera: le basta essere creduta. E qui entra in gioco la psicologia della credenza. Gli esseri umani tendono a riconoscere intenzioni dove c’è solo caso, a cercare spiegazioni superiori per ciò che non controllano, a fidarsi delle narrazioni apprese nell’infanzia. L’idea di un Dio giusto, onnipotente, provvidente, risponde al bisogno di giustizia in un mondo spesso assurdo. Il miracolo, in questa prospettiva, non rappresenta tanto un’impossibile violazione delle leggi della natura, quanto piuttosto un segnale che parla al bisogno umano di sentirsi ascoltati, protetti, parte di qualcosa che va oltre la solitudine dell’esistenza. Non importa se una guarigione possa essere spiegata dalla medicina: ciò che conta è che venga vissuta come segno. Chi crede, però, non è affatto cieco. La fede autentica non esclude il pensiero, anzi spesso si interroga, si lacera, dubita. Non pochi credenti leggono la Bibbia con spirito critico, conoscono le contraddizioni storiche delle Chiese, si interrogano sul dolore innocente, si scandalizzano per l’uso politico del sacro. Per molti, credere non è aderire a un pacchetto di verità precostituite, ma tenere insieme ragione e mistero, logica e grazia, sapere e speranza. È un atto esistenziale, non intellettuale. Ed è proprio per questo che può convivere, almeno idealmente, con l’ateismo più rigoroso: perché entrambi cercano la verità, sia pure con strumenti diversi. Ciò che rimane inaccettabile è l’arroganza di chi pretende di possedere la verità. Che provenga da un pulpito o da una cattedra. Il pensiero libero non può fiorire dove il dogma è legge, così come la fede sincera non può sopravvivere senza confronto. Una società davvero civile dovrebbe imparare a distinguere la fede dalla superstizione, la spiritualità dalla propaganda, l’etica dalla teologia. Forse, allora, la vera sfida non è stabilire chi abbia ragione tra chi crede e chi no, ma costruire uno spazio comune dove entrambe le voci possano parlare senza paura. Dove il credente non sia trattato come un ingenuo e l’ateo come un cinico. Perché in fondo, che si invochi un Dio o si interroghi l’universo, l’umanità resta la stessa: fragile, curiosa, inquieta. E se esiste una verità, non teme il dubbio. Anzi, lo richiede.

Letture in merito

- Trattato di ateologia, Michel Onfray

- Perché non possiamo essere cristiani (e meno che mai cattolici), Piergiorgio Odifreddi

- 50 motivi per cui si crede in Dio, 50 ragioni per dubitarne, Guy P. Harrison

- Il Vangelo secondo la Scienza, Piergiorgio Odifreddi

- Fides et Ratio, Giovanni Paolo II