Funghi e batteri mangiatori di plastica

Da qualche tempo si parla in termini sempre più preoccupati della reale e grave minaccia che l’enorme e crescente accumulo di materiale plastico rappresenta per l’ambiente, terrestre e marino.

In verità, in Italia l’uso della plastica è balzato agli onori della cronaca soltanto in questi ultimi anni; purtroppo se ne è parlato a causa della paventata tassa, immaginata più per rimpinguare le casse dello Stato che per una consapevole preoccupazione dei nostri governanti per le drammatiche conseguenze dell’inquinamento ambientale causato dal materiale plastico.

Stiamo parlando in particolare del PET – per gli esperti polietilene tereftalato – prodotto derivato per il 90 per cento dal petrolio con il quale si fabbricano confezioni monouso, soprattutto bottiglie e contenitori per cibi e bevande, ma anche etichette, involucri per batterie, tubi e pellicole.

Anche se in minor misura, è coimputato anche il PUR, sigla con cui viene indicato il poliuretano, la comune plastica utilizzata per fabbricare isolanti, fibre sintetiche e sigillanti, e quella presente negli apparecchi elettronici ed elettrodomestici,

Successo del PET

A seguito della sua elevata stabilità a temperatura ambiente, si decompone alla temperatura di 450 °C, il PET trova larghissimo impiego, oltre per bottiglie e contenitori in plastica per bevande e cibi, anche per altre applicazioni.

Si calcola che a livello mondiale, per la sola produzione delle bottiglie occorrenti per contenere gli oltre 12 miliardi di litri di acqua consumati annualmente richiede l’impiego di oltre 350 mila tonnellate di polietilene tereftalato (PET), con un consumo di 665 mila tonnellate di petrolio e l’emissione di gas serra di circa 910 mila tonnellate di CO2 equivalente.

Dai forniti dal Centro Studi Investimenti Sociali Censis) si rileva che, con 208 litri annui a testa, l’Italia è seconda nel mondo per il maggior consumo di acqua in bottiglia, dietro solo ai messicani con 244 litri e primi in Europa dove la media è di quasi la metà, 106 litri a testa.

Solo vantaggi dal PET e dal PUR?

Oggi sono in tanti che, evidentemente sottovalutandone gli indubbi effetti negativi ed esaltandone quelli positivi, sono dell’opinione che la plastica, e soprattutto il PET, potrebbe diventare la soluzione del futuro

In verità, la plastica PET, oltre ad essere preferibile al vetro anche dal punto di vista economico, ha anche il vantaggio di essere riciclabile al 100% (rPET), e il suo riutilizzo viene ritenuto con impatto ambientale contenuto.

Non va però dimenticato che l’operazione di riciclo del PET non è sempre efficiente e che il rPET può anche rilasciare sostanze chimiche nocive se non condotta correttamente.

Anzi, recentemente ricercatori dell’Università Brunel di Londra hanno accertato che il processo di riciclo determina la concentrazione di quasi 200 contaminanti provenienti dalla plastica, e in particolare da quella del PET. Sempre secondo i ricercatori dell’Università britannica, la causa di questo processo è dovuta ai catalizzatori e agli additivi che vengono impiegati in fase di produzione e riciclo delle bottiglie; questa criticità si riscontra anche nella costruzione di tubi, pellicole, involucri per batterie e le etichette che identificano un prodotto dall’altro, nelle mensole dei supermercati.

A sua volta anche il Journal of Hazardous Materials, ha confermato che la stessa rigenerazione nel PET, sarebbe la causa di problemi riproduttivi, disfunzioni cardiovascolari e anche di tumori.

Dalla plastica una grave minaccia al futuro del nostro Pianeta?

Chiaramente, l’iniziale euforia che ha accompagnato l’impiego del PET ha fatto sottovalutare che proprio questo materiale in breve tempo si sarebbe trasformato in un problema ecologico di enorme portata.

Va ricordato che oggi il PET e in minor misura il PUR (poliuretano) sono le plastiche più diffuse al mondo con una produzione annuale che supera i 50 milioni di tonnellate.

Attualmente, nonostante sia in circolazione da poco più di 50 anni, a seguito della grandissima quantità di produzione queste plastiche sono diventate anche una delle principali fonti di inquinamento ambientale, non solo terrestre, ma soprattutto dei mari ed anche dei fiumi.

Di questa enorme quantità di rifiuti plastici, solo una minima percentuale, circa il 15% o poco più, viene separata e avviata ai processi di riciclaggio.

Il resto della plastica prodotta viene abbandonata nell’ambiente terrestre, mentre una quantità enorme, tra 5 e 13 milioni, finisce nei mari e negli oceani. E’ stato calcolato che nelle acque del Mar Mediterraneo ogni anno vengono riversate quasi 600 mila tonnellate di rifiuti plastici.

Dal punto di vista della qualità dell’ambiente, terrestre e marino, il fenomeno è molto grave perché la plastica è altamente inquinante considerata la sua particolare resistenza al processo di biodegradazione.

La distruzione del PET da parte di agenti biologici, soprattutto microrganismi fungini e batterici, richiede da 100 a 1000 ed anche più anni.

E proprio l’enorme mole dei rifiuti plastici abbandonati in natura e finiti in mare e i lunghissimi tempi occorrenti per il completo processo della loro biodegradazione, che a partire dagli anni ’80 hanno dato origine alla formazione di enormi isole di plastica che galleggiano negli oceani.

Oggi, in maggior misura l’inquinamento da bottiglie di plastica è ormai diventato di proporzioni spaventose con gravi e irreversibili sconvolgimenti degli equilibri degli ecosistemi naturali, terrestri e acquatici, con alterazione dei cicli biogeochimici e perdita di biodiversità nelle sue varie forme.

Questa preoccupazione appare subito evidente se nel bilancio della valutazione del grado di inquinamento del PET si tiene conto delle fasi di produzione, trasporto e smaltimento delle quali si forniscono a seguire alcuni elementi di conoscenza essenziali.

Fase di produzione del PET

Gli ingredienti per produrre 1 kg di PET con cui formare 25 bottiglie da 1,5 litri, sono 2 kg di petrolio e 17 litri di acqua.

L’attività di preparazione del PET rilascia nell’atmosfera:

– 2,3 Kg di anidride carbonica (gas responsabile dell’effetto serra)

– 40 grammi di idrocarburi

– 25 grammi di ossidi di zolfo;

– 18 grammi di monossido di carbonio.

Fase di trasporto

In questa fase è da tenere presente il fatto che ben oltre l’80% delle bottiglie in commercio viene trasportato su strada e solo poco meno del 20% viaggia sui treni.

Inoltre, nei calcoli dei consumi di carburante è da tenere conto dei camion che trasportano le bottiglie di plastica vuote dalla fabbrica che le produce all’azienda che le imbottiglia; quindi anche dei camion che trasportano le bottiglie piene ai luoghi di vendita e infine di quelli della nettezza urbana che le trasportano dai cassonetti agli impianti di smaltimento.

Così ci si rende conto del fatto che ogni anno in Italia circolano su strada un numero incredibile di tir, circa 300.000, che trasportano le bottiglie di acqua da bere.

Nel contempo non va dimenticato che ogni autotreno, immette nell’ambiente circa 1.300 kg di CO2 ogni 1.000 km.

Fase dello smaltimento

Si calcola che solo una parte, dal 15% al 35%, delle bottiglie di plastica utilizzate per l’acqua minerale viene raccolta in modo differenziato e destinato al riciclaggio.

In ogni caso, non va dimenticato che anche il riciclo non è un processo ecologico dato che richiede sempre l’impiego di sostanze chimiche e quindi scarti.

La restante percentuale del PET non oggetto di raccolta differenziata, variabile dall’85% al 65%, viene destinata agli inceneritori o interrata o dispersa nell’ambiente.

Allora occorre tenere presente che nella fase di smaltimento:

- il PET degli inceneritori forma gas tossici con rilascio di grandi quantità di metano che contribuiscono al riscaldamento globale;

- il PET interrato non è biodegradabile e per parecchio tempo, almeno diverse centinaia di anni, rilascia nel suolo sostanze chimiche che possono contaminare le falde acquifere e altre fonti d’acqua;

- il PET disperso nell’ambiente si fotodegrada frazionandosi in particelle piccolissime che permangono nell’ambiente e lo inquinano.

Così, ogni giorno nel mondo vengono disperse nell’ambiente milioni di bottiglie di plastica, 70 milioni ed anche più, e neanche ci rendiamo conto che praticamente stiamo riempiendo di spazzatura il nostro Pianeta!

Plastica e Petrolio affogano gli Oceani

Se l’ambiente terrestre è messo molto male con i rifiuti plastici, molto peggio stanno gli oceani ove già si sono formati enormi accumuli galleggianti di plastica, quali:

- Great Pacific Garbage Patch, grande chiazza di immondizia del Pacifico estesa da 700.000 km² fino a più di 10 milioni di km²:

- North Atlantic Garbage Patch, è un ammasso galleggiante di rifiuti che si estende per quasi 4 milioni di km²;

- South Atlantic Garbage Patch, con “appena” una superficie di oltre 1 milione di km²;

- Indian Ocean Garbage Patch, ammasso di rifiuti a concentrazione variabile di detriti plastici.

- Arctic Garbage Patch, “modesto” accumulo di detriti plastici nel nord della Norvegia nelle vicinanze del circolo polare artico.

Da tempo, le isole di spazzatura costituiscono quindi un nuovo e pericoloso ecosistema dove trovano rifugio e proliferano anche agenti potenzialmente patogeni, come batteri del genere vibrio, alcuni dei quali sono responsabili di varie patologie umane, che vanno da semplici forme diarroiche (Vibrio parahaemolyticus) e infezioni più o meno gravi di ferite cutanee (Vibrio alginolyticus e Vibrio vulnificus) sino al pericoloso colera provocato dal Vibrio cholera.

E, stando alle stime degli esperti, lo scenario è destinato a peggiorare: la quantità di plastica nei nostri mari potrebbe aumentare di dieci volte entro il 2025 se non si interverrà quanto prima per migliorare lo smaltimento dei rifiuti nelle zone costiere e adottare sistemi di riciclo più efficienti.

È innegabile che la plastica ha cambiato il mondo, ma la sua gestione, specie nella fase finale del suo ciclo, ha devastato il Pianeta e messo in crisi i fragili equilibri dei suoi ecosistemi.

Nel mare, la plastica costituisce una grave minaccia per gli abitanti del mondo sottomarino: spezzettata dagli agenti atmosferici in particelle micrometriche – la cosiddetta microplastica – viene facilmente ingerita dal plancton, da dove si diffonde poi al resto del Pianeta.

Maree nere e disastri ambientali

Ad aggrevare il già sconvolgente scenario dei rifiuti di materiale plastico negli oceani contribuiscono ampiamente le purtroppo non rare maree nere causate da sversamenti di petroliere incidentate e i disastri ambientali provocati da guasti o errori nelle piattaforme petrolifere.

A questo proposito la lista purtroppo è ben nutrita, ma a noi appare sufficiente ricordare solo le più gravi.

il più antico e grande disastro petrolifero della storia – Lakeview Gusher Number One – avvenuto nel 1911in California ove la fuoriuscita incontrollata da una torre di perforazione durata ben 18 mesi riversò nel territorio e nel mare un vero e proprio fiume di petrolio.

il disastro ambientale provocato nell’aprile del 2011 dalla piattaforma Deepwater Horizon, affiliata BP. In seguito ad un incidente avvenuto a oltre 1500 metri di profondità, dal pozzo Macondo si è verificato uno sversamento di milioni di barili di petrolio nelle acque del Golfo del Messico durato ben 106 giorni; la fuoriuscita del petrolio è stata bloccata il 4 agosto 2010.

E più recentemente, il 25 luglio 2020, il disastro ambientale della Mv Wakashio sulla barriera corallina delle Mauritius, ha provocato una marea nera con la dispersione di oltre 1.000 tonnellate di combustibili, tra petrolio e diesel, e con una macchia estesa circa 27 km2.

Riflessioni

Alla luce di quanto appena accennato, esprimiamo forti perplessità che il rischio della “PEttizzazione” del Pianeta Terra possa essere scongiurato e neanche mitigato in maniera significativa con l’introduzione della cosiddetta plastic tax, imposta sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (MACSI), la cui entrata in vigore è stata a più riprese prorogata al luglio del 2026, e elevando la percentuale di PET portato a riciclo.

In ogni caso, anche se attraverso i due interventi sopramenzionati, tassazione e riciclo, si riuscisse nell’impresa, chiaramente impossibile, di limitare al massimo il flusso di rifiuti plastici che vengono immessi nell’ambiente, resterebbe insoluto il problema di quelli già esistenti e delle isole di plastica.

È da chiedersi che fine faranno questi giganteschi ammassi di rifiuti?

Aspetteremo ottimisticamente diverse centinaia di anni sperando in una loro miracolosa biodegradazione?

Oppure ci si adopererà con impegno per utilizzare l’aiuto che possono darci i cosiddetti microrganismi mangiaplastica, funghi e batteri?

Funghi e batteri mangiaplastica salveranno il Pianeta?

È confortante partire dal presupposto che l’inattacabilità del materiale plastico non è assoluta e che esistono microrganismi, funghi e batteri in grado di metabolizzare la plastica, nello specifico PET e PUR.

A nostro parere, anche se le conoscenze in merito vanno con carattere di estrema urgenza allargate e approfondite, è proprio dall’approccio al problema della riduzione dei rifiuti basato su processi biologici per abbattere una varietà di inquinanti (bioremediation) che possono arrivare indicazioni per efficaci e significative azioni di contenimento del pericolo rappresentato dai rifiuti plastici.

In verità già dal 1995 si è al corrente che Pestalotiopsis microspora (G.C. Zhao & N. Li), specie di fungo ascomicete (che si riproduce per spore) trovata anche nella foresta amazzonica, riesce a utilizzare il poliuretano (PUR), come unica fonte di Carbonio, in presenza e anche in assenza di Ossigeno. Tra gli altri funghi di cui è nota la capacità di degradare la plastica o comunque come agenti di depurazione naturale va ricordato Geomyces pannorum (Sigler e JW Carmich. (1976).

Nel mondo dei batteri, si fa riferimento alle ricerche degli scienziati del Kyoto Institute of Technology che sotto la guida di Shosuke Yoshida, hanno isolato proprio da un campione di sedimento prelevato all’esterno di un impianto di riciclaggio di bottiglie di plastica nella città giapponese di Sakai, una specie di batterio in grado di utilizzare la plastica come nutrimento.

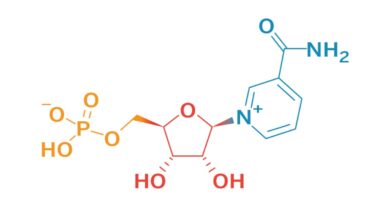

Il batterio, al quale è stato dato il nome di Ideonella sakaiensis, è particolarmente ghiotto di PET che utilizza come fonte energetica e anche di carbonio.

Questa scoperta ha fatto nascere negli studiosi la speranza che per le sue capacità di degradare e assimilare la plastica, Ideonella sakaiensis possa essere impiegato per contribuire a migliorare la salute dei nostri oceani.

Noi restiamo del nostro convincimento che l’aumento della quantità del materiale plastico riciclato in aggiunta all’utilizzo su larga scala di microrganismi mangiaplastica possano essere una buona soluzione per un significativo cambiamento di rotta del comportamento irresponsabile e autolesionista che ha determinato l’attuale situazione di devastazione delle matrici ambientali a livello planetario.

In ogni caso, qualsiasi azione di mitigazione venga intrapresa, servirà a ben poco senza il contributo di una forte presa di coscienza di rispetto dell’ambiente da parte dell’uomo e di un significativo cambio del suo stile di vita.