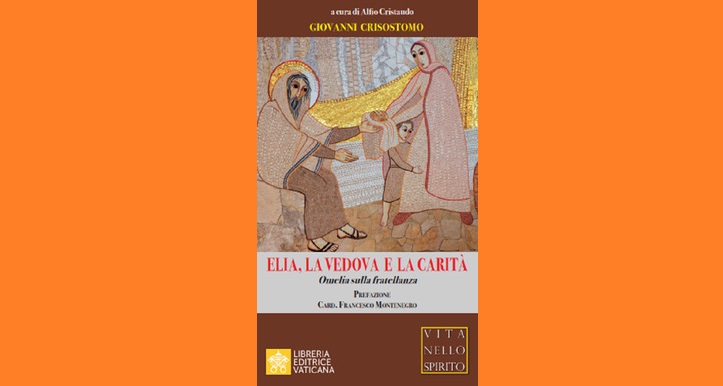

Elia, la vedova e la carità. Omelia sulla fratellanza di San Giovanni Crisostomo

Il Prof. Don Alfio Cristaudo ha curato una bellissima pubblicazione dell’Omelia sulla fratellanza di San Giovanni Crisostomo per la Libreria Editrice Vaticana. È un testo molto breve e sorprendentemente attuale che affronta alcuni temi quali la fratellanza umana, la responsabilità per il prossimo, la presenza di Cristo tra i poveri, i doveri di accoglienza e ospitalità verso gli stranieri.

San Giovanni Crisostomo è un Padre della Chiesa vissuto nella seconda metà del IV secolo e l’inizio del V secolo nell’Impero d’Oriente. È chiamato “Crisostomo” – che significa “bocca dorata” – per sottolineare la sua grandissima abilità oratoria. Era originario della città di Antiochia dove aveva approfondito lo studio delle Sacre Scritture presso la Scuola di Diodoro di Tarso. In quell’epoca, il Cristianesimo era diventato la religione prevalente all’interno dell’impero romano. I principali centri della cristianità erano Alessandria d’Egitto, Gerusalemme, Antiochia, Costantinopoli e Roma.

Questa è l’epoca dei grandi concili ecumenici e della lotta alle eresie cristiane. Il cristianesimo era da poco tempo divenuto unica religione di stato con l’Editto di Teodosio (27 febbraio 380 d.C.). Questo importante provvedimento ha sancito in modo irreversibile il passaggio verso il cesaro-papismo, una forma di governo in cui l’imperatore era riconosciuto rappresentante diretto della Divinità in terra e i concili erano organi costituzionali dell’Impero.

San Giovanni Crisostomo fu consacrato patriarca di Costantinopoli dall’imperatore Arcardio a seguito di una aspra lotta il 28 febbraio 398. Si impegnò nella lotta al paganesimo e alle eresie. Condusse una grande battaglia per la moralizzazione della Chiesa e dell’Impero. Fu vittima delle lotte di potere tra i vescovi e fu per ben due volte bandito ed esiliato.

L’Omelia sulla fratellanza è innanzitutto una chiara testimonianza delle sue grandi capacità oratorie. Non si conosce la data in cui fu pronunciata. Probabilmente l’omelia risale agli anni successivi alla battaglia di Adrianopoli del 378 che portò all’inglobamento dei profughi goti all’interno dell’impero per opera dell’Imperatore Teodosio. In questi anni, San Giovanni Crisostomo ritornò più volte sui temi dell’accoglienza agli stranieri, del dovere di ospitalità di viandanti e pellegrini, temi affrontati in questo testo.

Il tema principale dell’Omelia sulla fratellanza è la carità che viene analizzata con riferimento al brano contenuto nel primo Libro dei Re in cui una vedova di Serapta di Sidone accoglie il profeta Elia nella propria casa offrendogli acqua e cibo. Il profeta si era allontanato da Israele perché aveva parlato contro il Re e il popolo sui quali si era abbattuta la siccità inviata da Dio per punire i loro peccati.

San Giovanni Crisostomo sostiene che possono parlare della carità solo coloro che la incarnano quotidianamente anche se sono umili o vivono in condizioni difficili come una vedova. Una carità senza le opere è solo vuota retorica.

Partendo da questa premessa, il vescovo di Costantinopoli passa a spiegare il brano del libro dei Re in cui si intrecciano molti elementi e problemi. In primo luogo, l’incontro tra Elia e la vedova avviene mentre incombe la carestia, una condizione di difficoltà materiale che coinvolge tutti: il Re Acab, il popolo di Israele, la vedova e lo stesso Elia. Da un punto di vista individuale il viaggio compiuto da Elia a Sidone durante la carestia ha lo scopo di mostrare la vanità delle ricchezze, la precarietà dei viaggiatori e lo scandalo della povertà. Da un punto di vista non individuale, la carestia è la punizione per i peccati del popolo d’Israele e il rifiuto delle parole del Profeta Elia.

San Giovanni Crisostomo si sofferma molto ad approfondire la dimensione della carità e l’accoglienza nei confronti degli stranieri. Secondo il santo, la carità è spesso molto impegnativa.

Nel caso della vedova, la condivisione del cibo e dell’acqua in un periodo di carestia significa mettere a repentaglio la propria esistenza e dei propri figli. Tuttavia, la vedova compie la carità e miracolosamente le sue scorte di farina e di acqua rimangono sempre piene, non diminuiscono. A questa azione nella carità corrispondono eventi eccezionali come la resurrezione di suo figlio operata dal profeta Elia. Tutti sono fratelli nella sventura della carestia e la carità supera le barriere e i muri che siano rappresentati dalle differenze di sesso, razza, condizione sociale, etnia, religione. A questa sovrabbondanza della carità tra fratelli corrisponde la sovrabbondanza dell’azione redentrice e salvifica di Dio.

San Giovanni Crisostomo ricollega il passo della vedova di Sidone con la distruzione di Sodoma e Gomorra. Ne dà una lettura particolare secondo la quale la distruzione delle due città avviene per la violazione del dovere di ospitalità e la pratica di rapporti illeciti come lo stupro di gruppo e l’omosessualità.

L’omelia è venata anche di una notevole polemica anti-giudaica. Il santo rimprovera ai Giudei di avere dimenticato il dovere di ospitalità verso gli stranieri e di essersi rinchiusi in un forte e cupo nazionalismo. Al tempo stesso, mette in guardia i Cristiani. L’assenza di carità, la violazione del dovere di ospitalità, la mancanza di comunione tra ricchi e poveri possono accendere nuovamente l’ira di Dio e possono portare i Cristiani al rifiuto dei profeti, del Vangelo e di Cristo e a una durezza di cuore simile a quella degli Ebrei nei confronti di Elia e del Vangelo. In conclusione, secondo San Giovanni Crisostomo, Dio va riconosciuto nei più poveri, negli ultimi e negli stranieri. In alcuni casi, Dio arriva a farsi straniero rispetto al Popolo che non segue la sua Legge.

L’introduzione di Padre Alfio Cristaudo è veramente pregevole perché mostra come i temi affrontati da San Giovanni Crisostomo nella sua Omelia sulla fratellanza abbiano una certa attualità in particolare rispetto alle tesi e ai temi sviluppati da Papa Francesco nell’Enciclica Fratelli tutti in cui fa appello alla fraternità universale, all’amicizia sociale e si auspica un rinnovato interesse per gli esseri umani al fine di combattere le disuguaglianze, la povertà e la precarietà. Questo nuovo interesse per lo sviluppo integrale dell’essere umano è svolto nella cornice di una nuova attenzione verso il creato e la gestione dei beni comuni.

Inoltre, il curatore procede ad un inquadramento storico di San Giovanni Crisostomo e approfondisce due questioni rilevanti: la questione dell’arrivo dei barbari nell’impero romano, l’antigiudaismo e l’opposizione dell’omosessualità. Il santo visse in un momento in cui l’Impero Romano d’Oriente era sottoposto alla pressione da parte dei barbari ai suoi confini settentrionali. Si trattava di un fenomeno con caratteristiche simili agli attuali flussi migratori. Nell’Omelia sulla fratellanza, il santo affrontava, quindi, un tema molto noto ai suoi contemporanei e sicuramente molto controverso e foriero di infinite polemiche anche ai suoi tempi. Alcuni erano contrari all’ingresso dei barbari nell’impero per ragioni religiose e problemi di ordine pubblico. Altri, come lo stesso santo, sostenevano la necessità di dare ospitalità agli stranieri senza porsi il problema della loro appartenenza religiosa e considerarla anche e soprattutto come un’occasione di evangelizzazione. Sulla questione dell’antisemitismo mostra come gli attacchi violenti verso i Giudei da parte di San Giovanni siano presenti solo in una delle sue omelie. In tutte le altre ci sono toni molto più moderati e di apprezzamento. Come abbiamo visto, nell’Omelia sulla fratellanza, il santo tende a mostrare la durezza di cuore degli Ebrei per mettere in guardia i cristiani dallo stesso errore. Sulla questione dell’omosessualità, mostra come già nel mondo antico si era tentato di reprimere la prostituzione maschile e, poi, man mano, si era passati a vietare totalmente l’omosessualità. Le posizioni di San Giovanni Crisostomo sarebbero il risultato della tradizione biblico e di una più vasta tendenza moralizzatrice già presente in epoca pagana.

Sia l’introduzione che l’Omelia sulla fratellanza sono un’occasione di riflessione su temi di grande attualità come la gestione dei flussi migratori, l’accoglienza dello straniero, il soccorso nei confronti di popolazioni in zone di guerra o che subiscono grandi violazioni dei diritti umani. L’attuale pandemia da Covid-19 sembra richiamare le difficoltà del popolo di Israele durante la carestia inviata da Dio per punirli.

Per i laici, si tratta di definire meglio il concetto di empatia e di amore verso l’umanità, per i credenti si tratta di comprendere e definire le dimensioni della carità, della condivisione e dell’amore del prossimo. Si tratta di scegliere tra due opzioni: o “tutti fratelli!” o “tutti contro tutti!”.

San Giovanni Crisostomo, Elia, la vedova e la carità. Omelia sulla fratellanza, Libreria Editrice Vaticana, 2021, Roma, 2021, pag. 132.