“Cosi. Duci.” al Piccolo Teatro: una lezione di drammaturgia pedagogica

È da sempre stato merito del Piccolo Teatro di Catania portare in scena e mettere alla portata di tutti (quelli interessati) progetti d’avanguardia, pièces sofisticate, interpretazioni alternative per assaporare l’atmosfera delle novità ‘educando’ il pubblico ad esplorare nuovi orizzonti da differenti e molteplici angoli visuali.

In questo progetto cultural/pedagogico mirato alle caleidoscopiche riflessioni sulla vita e sui complicati rapporti tra individui si inserisce lo spettacolo “Cosi. Duci”.

Per meglio contestualizzare la pièce, recitata in ‘strettissimo’ dialetto palermitano, bisogna andare indietro di qualche anno.

Nasceva nel 2016 al Teatro Machiavelli di Catania (dove debutterà nel ’18), all’interno di uno sperimentale laboratorio teatrale di drammaturgia la Compagnia Lucipicuraru (“lucciola” in dialetto siciliano) con l’esigenza di approfondire tematiche individuali e sociali legate al nostro ‘modus vivendi’, alla cultura e all’identità siciliana ma in una proiezione universale.

Nel giugno 2022, dopo la pandemia, questa compagnia costituisce l’associazione culturale Erosioni.

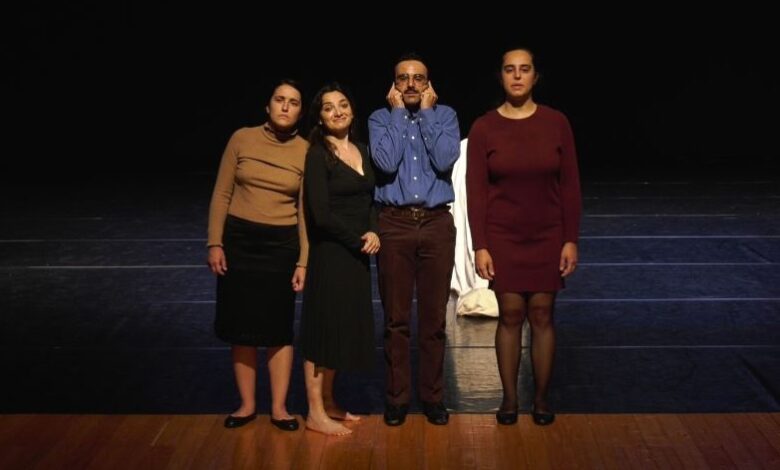

Cuore di tale realtà è Andrea Lapi, cui si deve la regia e la drammaturgia, ben collaborato – in Cosi. Duci. – dalla ‘co-autrice/drammaturga’ Flavia Monfrini, dall’aiuto regista Pietro Barbagallo e dagli interpreti in scena: Maria Elena Iozza, Oriana Martucci, la stessa Flavia Monfrini, Vincenzo Ricca e Milena Torrisi (in fase semifinale).

La co-produzione è di: Erosioni, Sciara Progetti Teatro, Viagrande Studios.

Doveroso sottolineare che il progetto è stato finalista alla XVI edizione del Premio Dante Cappelletti (dicembre 2022, Roma, Teatro India).

“Cosi. Duci” è uno spettacolo sulla famiglia tradizionale che ondeggia tra ricordi del passato e visione del futuro, tra verità collettive e limiti culturali

Al centro dell’azione e della scena: la salma della madre, forza motrice di una famiglia tradizionale e i tre figli intenti a preparare il funerale; il padre è assente, un ‘non personaggio’, come sempre.

La morte però non è un confine invalicabile; man mano libera invece chi resta dalle convenzioni, passando dai consueti elogi funebri…alla verità.

Si susseguono così con un ritmo incalzante e con un linguaggio tra l’ironico e il grottesco vecchi rancori, ruggini nascoste, sentimenti repressi e inconfessati, dissapori silenziosi.

Si apre la strada a quella comunicazione sommersa che mai prima aveva preso corpo o parola.

La perdita della ‘matriarca’ rappresenta l’occasione per il riscatto in un contesto tragicomico sul crinale tra il peso del passato, pieno di legacci e catene, e l’opportunità di sdoganamento che il ‘tragironico’ presente offre.

Finalmente è possibile, tra memorie dolorose ed emozioni cocenti, verbalizzare i conflitti mai espressi, le ferite e gli stretti confini delle relazioni familiari: affrontare il contenzioso senza il contendente, togliere la maschera della ‘coesione’ ad uno schema tradizionale che condiziona in ogni caso la vita dei protagonisti e di ognuno di noi. Anche la madre ‘risorta’ ha da dire la sua: tra antichi contrasti parentali che pesano sulla collocazione nella tomba della bara (mai vicina a…) e contrastanti sentimenti nei confronti dei figli, tra critiche e preferenze…ma sempre nella convinzione della bontà del suo agire e nel segno dell’amore.

È il rapporto tra genitori e figli il nocciolo della questione, il complicato ruolo educativo. Come è difficile per un genitore -la madre matriarca nella buona tradizione siciliana – passare dall’essere il centro del mondo del figlio bambino a diventare capace di dar loro le ali, di emanciparsi, di rompere le catene in cui aveva avvolto chi era, nei primi anni, bisognoso della sua protezione.

È un paradosso che può implodere in tensioni dolorose, un equilibrio quasi impossibile perché incastrato tra barriere culturali e sociali.

La famiglia tradizionale è una realtà che si spezzetta e si ricompone, osserva Andrea Lapi in un’intervista televisiva, che resta in bilico tra ‘nido d’amore’, di pascoliana memoria, e ‘catene in cui ci si trova impigliati’ da distruggere per affrancarsi.

È una riflessione, questa sulle difficili dinamiche familiari, su un tema universale che, però, i due autori, con grande sensibilità, riconducono alla specificità del contesto culturale siciliano con un linguaggio, tra ironia e dramma, che ci riporta al teatro dell’assurdo.

Un bell’esercizio di drammaturgia contemporanea, ma anche una lezione di pedagogia, -conclude Lapi- che ci dà la possibilità di parlarci e di confrontarci.