“Il sogno di un uomo ridicolo” e la sovrumana energia di Gabriele Lavia

Un pugno nello stomaco, uno shock. Un’infinita gragnuola di colpi non sulla personalità del singolo uomo che, alla fioca luce d’un mozzicone di candela, ruzzola stralunato sullo strame sparso sul palcoscenico, ma sull’anima stessa di un’intera, irredimibile, Umanità, rappresentata dal pubblico raccoltosi, in religioso silenzio, nel sacro luogo del Teatro.

Un genio, Fëdor Dostoevskij, che nel 1876 inserì nel suo “Diario di uno scrittore” un racconto fantastico, “Il sogno di un uomo ridicolo”.

Altrettanto geniale Gabriele Lavia, infaticabile ottantenne ossessionato da questa storia, da lui letta per la prima volta agli amici sessantotto anni fa, quando ancora quello di fare l’attore, per lui, era soltanto… un sogno.

Tanti spettacoli ne ha tratto. E quest’ultimo, da lui tradotto, adattato e diretto, in tournée dopo aver debuttato il 29 novembre dello scorso anno nel Piccolo di Milano, è approdato alla Sala Verga di Catania (con repliche fino al 2 aprile) ricevendo un’accoglienza trionfale per la sua sbalorditiva prova d’attore.

“Io sono un uomo ridicolo”.

Così comincia il monologo: il protagonista, annientato dalla solitudine e dall’indifferenza, decide d’uccidersi, considerando – e temendo -, l’ipotesi di una vita dopo la morte. Così sprofonda nel sonno e sogna il suo stesso suicidio.

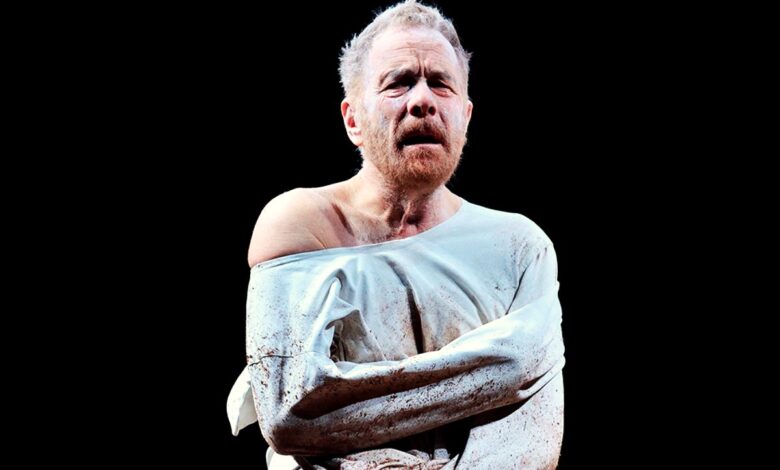

Circondato da un mondo orrendamente nero, quell’uomo bianco come un fantasma, morto e vivo a un tempo, volto e gambe candidi di gesso e indosso, simbolo della sua stessa impotenza, una camicia di forza, narra, tra continue ripetizioni e rimandi.

Ossessivamente narra.

Si lamenta, urla, ride, piange, si dispera. Curvo, come sotto il peso dell’intero universo, incespica, cade, prostrato s’accovaccia. Simbolicamente, muore e risorge dalla torba su cui si muove, letame che sporca il suo candore, la sua innocenza.

Questo “abietto intellettuale” è la perfetta metafora di un’Umanità ridicola che si illude, tra corruzioni e superbie, degenerazioni e miserie, di poter guidare il mondo grazie a scienza e raziocinio. Ma scoprirà che l’unica salvezza risiede nell’amore per il prossimo.

Il racconto del viaggio – tra una bimba ridotta a un pupazzo e il doppio del protagonista (Lorenzo Terenzi), esanime sulla poltrona, con la pistola in mano – comincia con uno sparo che fa sobbalzare gli spettatori.

“Il mio corpo si scompone in modo ridicolo” mormora il fantasma mente un essere oscuro lo conduce attraverso una notte profonda, rischiarata da Sirio, la stella più luminosa. Appare il sole d’un nuovo mondo e l’uomo ridicolo sente la sua vita precedente, tra amore e sofferenza.

“Il mio viaggio aveva una meta”, racconta, un pianeta apparentemente identico alla terra, un perduto paradiso terrestre.

“Conobbi gli uomini di quella terra felice, belli… era come volessero scacciare la sofferenza dal mio volto … Uomini che senza la scienza sapevano come vivere … in una specie di innamoramento”.

Fumi e polveri sulla scena, le strabilianti luci di Giuseppe Filipponio e la fonica Riccardo Benassi, sottolineano il torrenziale flusso di emozioni che percuote gli spettatori, ammutoliti dinnanzi alla descrizione di quegli uomini segnati dall’innocenza e che non considerano ridicolo il protagonista, ma lo amano. Fin quando lui non rivela il segreto: “Li pervertii tutti, li rovinai, distrussi le loro anime”.

Cosicché, quando quelli vennero corrotti dalla scienza, lui tornò a essere un uomo ridicolo.

“Ora mi chiamano pazzo. Questo sarebbe un avanzamento di grado, se io, per loro, non rimanessi ridicolo come prima”.

È fin quando Gabriele Lavia non pronuncia, sul palco, l’ultima parola, che gli spettatori rimangono con il fiato sospeso.

Poi l’applauso liberatorio, la standing ovation.

E la constatazione che il teatro è una macchina miracolosa, capace di liberare, nei corpi di pochi eletti, energie sovrumane.